© militaryrussia.ru

Космос. Для одних — это объект научных исследований и символ постоянного стремления человека к познанию своего места во Вселенной. Для других — источник вдохновения, позволяющий создавать шедевры литературы и кинематографа. А для Пентагона космос — это, прежде всего, поле боя и пространство, использование которого позволяет добиться превосходства американской военной машины над соперниками и противниками Соединенных Штатов.

Вот почему, как только человечество вступило в космическую эру, американские военные тут же стали активно создавать космические системы военного назначения, которые с тех пор постоянно совершенствуются, а средства на их развитие выделяются Вашингтоном на приоритетной основе.

Шпионы на орбите

Космические системы военного назначения (КСВН), и прежде всего оснащенные фото- и радиолокационной аппаратурой спутники видовой разведки, позволяют Пентагону решать главные задачи:

- с высокой эффективностью и оперативностью определять военно-экономический потенциал противника;

- заблаговременно вскрывать планы противостоящей стороны на применение вооруженных сил, а также повышать эффективность боевого применения своих сил и средств, в первую очередь — средств воздушно-космического нападения.

Высокое же внимание, уделяемое американскими военными орбитальным «шпионам», объясняется тем, что космические разведывательные аппараты позволяют с высокой точностью и оперативностью выявить активность противника еще на этапе его глубокой подготовки к боевым действиям, а быстродействие систем обработки и передачи данных позволяет в кратчайшие сроки выявить цель, опознать ее и создать условия для ее уничтожения.

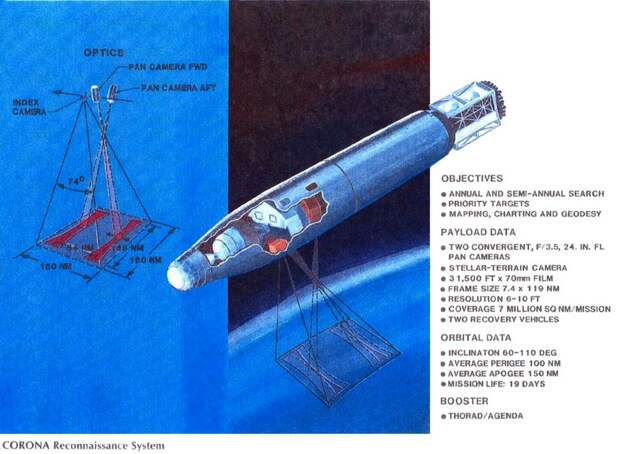

Разработка спутников видовой разведки была начата в США еще в середине 1950-х годов в целях обеспечения непрерывного наблюдения за «предварительно выбранными областями Земли», коими в основном были районы СССР и КНР, с целью определения готовности к войне потенциального противника. Специалистам хорошо знакомы орбитальные фотошпионы серий «Корона» (Corona), «Гамбит» (Gambit) и «Гексагон» (Hexagon, «Шестиугольник»), которые вели фотосъемку «запретных зон» Советского Союза и его союзников, а также Китая. Только в рамках программы «Корона» было запущено 144 спутника!

© heroicrelics.org / Схема спутника-шпиона системы»Корона»

Поначалу после завершения съемки спутники сбрасывали контейнеры с отснятой фотопленкой, подбиравшиеся американцами обычно еще в воздухе во время спуска на парашюте, но нередко и на земле или в воде. Иногда такие контейнеры попадали «не в те руки».

Так, в апреле 1959 года контейнер-муляж с опытной «Короны» упал в районе Шпицбергена и, как считают американцы, «был подобран Советами». Причем в 1963 году известный шотландский писатель Алистер Маклин опубликовал шпионский триллер «Полярная станция «Зебра», начало которого как две капли воды было похоже на эпизод с «Короной». Пять лет спустя сняли еще и одноименный фильм, «техническим консультантом» в котором, как позже выяснилось, работал специалист, ранее занятый в программе «Корона».

В августе 1964 года фотографии с пленки другого спутника «Корона» попали в прессу после того, как контейнер случайно упал на поле к венесуэльскому фермеру. В мае 1972 года то же произошло уже со спутником «Гамбит» — его обломки упали на поле около Лондона. А в апреле 1972 года в ходе специально организованной операции контейнер с нового спутника-шпиона «Гексагон» пришлось поднимать со дна Тихого океана с глубины около 4,8 км с помощью глубоководного аппарата «Триест II».

© wikimedia.com / Фото аэродрома Кубинка снятого спутником КН-9

Впоследствии американцы перешли на более продвинутую технологию — стали передавать изображения, полученные с помощью фотоаппаратуры спутников-шпионов, с борта последних уже дистанционно, а разрешение и точность выполняемой фотосъемки выросли просто радикально.

Так, уже спутники «Гамбит» могли различать объекты на Земле размерами 28-56 см, а с использованием более чувствительной пленки и вовсе 5-10 см. Наконец, в 1976 году в космос отправился первый спутник-шпион КН-11 с оптико-электронной цифровой фотокамерой, способный передавать полученные изображения почти сразу же после фотосъемки. И если спускаемый контейнер с пленкой еще как-то можно было попытаться перехватить или уничтожить, то с цифровыми фотоснимками сделать было ничего нельзя.

Идея проста — ослепить спутник

Результаты использования орбитальных фотошпионов были просто потрясающими. Уже через 18 месяцев после первого успешного запуска по программе «Корона» Пентагон получил достоверные данные о том, что Америка отнюдь не отстает в ракетной гонке от Советского Союза.

Дело в том, что еще 23 октября 1957 года группа советников директора ЦРУ Аллена Даллеса указала в докладной записке, что к концу 1958 года на боевое дежурство ВС СССР могут поступить уже 18 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь континентальной части США. Затем последовали новые «прогнозы», один другого страшнее, в результате чего политики и военные были искренне уверены в том, что к 1962 году «советы» будут располагать сотнями МБР.

Однако данные спутников-шпионов убедительно показывали — на сентябрь 1961 года МБР у Москвы имеется никак не более 25 — 50 штук (на самом деле первые две боеготовые МБР, королевские «семерки», у нас появились только в 1960 году, в 1961 году у СССР было всего 16, а в 1962 году — 56 МБР). К июню 1964 года фотоаппараты космических «корон» зафиксировали все 25 советских пусковых комплексов с МБР, а позже — все позиции систем противовоздушной и противоракетной обороны СССР и его восточноевропейских союзников, а также Китая. Ну а уж подготовку к Шестидневной войне (3-я арабо-израильская война 1967 года) и сам ход боевых действий орбитальные разведчики отслеживали в режиме «нон-стоп».

Вполне естественно, что постоянно находиться «под колпаком» американских спутников фоторазведчиков, снимающих каждый шаг твоих военных, Москве совершенно не улыбалось, а потому был начат поиск, как принято говорить, асимметричных решений. И «наш ответ Чемберлену» был быстро найден: орбитальных шпионов решили… нет, не сбивать, как можно бы сразу подумать, а … ослеплять!

В роли же средства ослепления космических разведывательных аппаратов должен был выступить мощный лазер — этакий военный мега-вариант современной лазерной указки, которой хулиганы довольно часто пытаются ослеплять водителей автомашин и пилотов самолетов и вертолетов. Заодно, кстати, лазером решили «гасить» и спутники-наблюдатели американской системы предупреждения о ракетном нападении.

Причем выбор лазера как средства противодействия космическим эшелонам комплексной системы разведки и национальной системы противоракетной обороны Соединенных Штатов был отнюдь не случаен. Дело в том, что именно комплексы лазерного оружия обладают теми достоинствами, которые позволяют быстро и надежно выводить из строя элементы указанных систем.

- Во-первых, это возможность нанести «лазерный удар» неожиданно для противника — в самое не подходящее для него время.

- Во-вторых, комплексы лазерного оружия позволяют обеспечить почти мгновенную доставку поражающего фактора к назначенной цели (объекту атаки).

- В-третьих, возможность вывода из строя элементов указанных систем за счет не только и не столько физического разрушения объекта атаки (цели), хотя это возможно обеспечить, а за счет функционального подавления оптико-электронных средств цели, заменить которые оперативно у противостоящей стороны не получится.

- В-четвертых, относительно невысокая стоимость «выстрела» и отсутствие необходимости накапливать заранее весьма недешевые арсеналы средств поражения в мирное время (тех же противоспутниковых ракет, например).

Приоритет — авиационному базированию

Второй важный вопрос, который необходимо было решить до того, как приступать к созданию нового противоспутникового оружия, заключался в том, какой тип базирования наилучшим образом подойдет для установки комплекса лазерного оружия указанного предназначения.

Долго думать отечественным разработчикам здесь не пришлось — выбор по целому ряду причин пал на лазерную систему авиационного (воздушного) базирования. В первую очередь потому, что именно лазерные комплексы авиационного базирования (ЛКАБ) выгодно отличаются рядом присущих только им достоинств, которые в интервью газете «Красная звезда», опубликованном в №75 (26535) от 26 апреля 2014 года, прекрасно описал заместитель генерального конструктора ГСКБ «Алмаз-Антей» Александр Игнатьев.

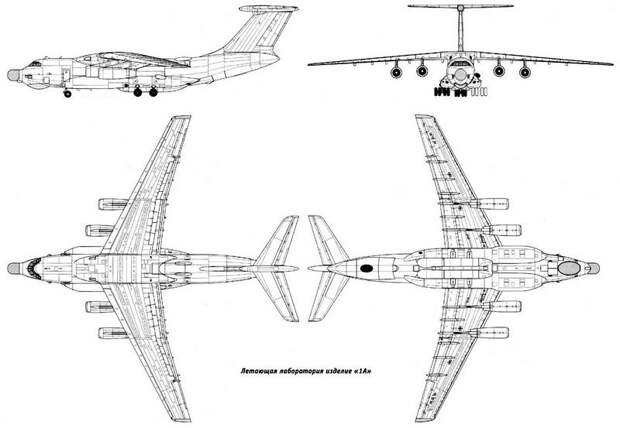

© militaryrussia.ru / Летающая лаборатория 1А

По его мнению, такими уникальными достоинствами лазерного комплекса авиационного базирования являются:

- — всепогодность боевого применения комплекса — «стрельба ЛКАБ в верхнюю полусферу как на пригоризонтных, так и на призенитных трассах не зависит от влияния нижних слоев атмосферы и погодных условий (облачности, тумана)»;

- — возможность работы комплекса в спектральных диапазонах, практически не пропускаемых нижними слоями атмосферы, — «ЛКАБ способен эффективно использовать мощные лазеры, излучающие в спектральных диапазонах длин волн, сильно поглощающихся в атмосфере»;

- — высокая мобильность и маневренность комплекса такого типа — «ЛКАБ способен по команде оперативно переместиться в требуемую зону воздушного пространства и в заданное время провести атаку цели, заняв наиболее выгодное положение»;

- — возможность длительного нахождения комплекса вблизи заданной зоны расположения противника или подконтрольной ему зоны — «ЛКАБ способен значительное время барражировать вблизи района нахождения предполагаемых целей»;

- — универсальность ключевых технологий лазерного комплекса авиационного базирования — «технологии, создающиеся при отработке лазерных комплексов на самолете, ввиду совокупности предъявляемых к аппаратуре повышенных требований могут служить базой при создании лазерных комплексов других видов базирования».

«Однако главным достоинством ЛКАБ является возможность независимой от погодных условий, практически мгновенной транспортировки в пределах верхней полусферы поражающего фактора на большие расстояния. Благодаря этому с использованием ЛКАБ становится возможным выполнение задач, которые решаются неэффективно либо не решаются вовсе иными способами», — особо подчеркивал Александр Игнатьев.

Кроме того, на выбор в пользу воздушного базирования новой лазерной системы повлиял и тот факт, что в наличии был уже готовый специальный носитель — летающая лаборатория 1А2, созданная специалистами Таганрогского машиностроительного завода №46 (ныне — ТАНТК имени Г.М. Бериева) в рамках более ранней и имевшей совершенно другое назначение программы разработки лазерного оружия (комплекс боевого лазерного оружия для теплового поражения объектов, о котором мы расскажем в следующий раз). Первый полет данная машина совершила еще 29 августа 1991 года под управлением экипажа Заслуженного летчика-испытателя СССР Владимира Демьяновского.

© militaryrussia.ru / Экипаж и специалисты у ЛЛ1А2 после выполнения 1-го испытательного полета

Разработка же самой противоспутниковой «лазерной указки» была поручена НПО «Алмаз», вошедшему позже в состав объединенной структуры, носящей сегодня название Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Непосредственно данной темой занялись сотрудники специального конструкторского бюро по разработке лазерных систем, которое было образовано в НПО «Алмаз» на базе существующих подразделений в августе 1973 года.

«Сокол» бьет без промаха

В мае 2009 года возобновляются летные испытания самолета 1А2, на котором установлен комплекс лазерного оружия, предназначенный для «работы» по спутникам, а уже 28 августа того же года впервые в отечественной практике был проведен комплексный эксперимент, в ходе которого при наведении лазерного луча с борта летающей лаборатории 1А2 на японский геофизический спутник Ajisai с высотой орбиты 1.500 км был зарегистрирован четкий отраженный сигнал (спутник запущен в 1986 году и полностью пассивен — он работает, отражая солнечный свет или направляемое на него лазерное излучение).

Фактически это говорило о том, что российская «лазерная пушка» способна поражать оптико-электронную аппаратуру спутников противника со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Для подготовки осуществления этого эксперимента был выполнен цикл работ по обнаружению (по предварительному целеуказанию) и сопровождению в полете нескольких десятков космических аппаратов (КА) различного назначения. При проведении указанных работ со стопроцентным результатом обеспечено обнаружение и угловое сопровождение КА, а также угловое наведение оптической оси средств транспортировки излучения», — указывал в упомянутом интервью «Красной звезде» заместитель генконструктора ГСКБ «Алмаз-Антей» Александр Игнатьев.

© russianplanes.net / Самолет А-60 / 1А2

Летные испытания на этот раз были завершены в 2010 году, 21 мая следующего года в Таганроге на территории ТАНТК имени Г.М. Бериева проходил очередной «День открытых дверей», на котором был представлен ряд образцов авиатехники разработки данного предприятия. Самолетов разных классов и типов было много, но резонанс вызвал, пожалуй, лишь один — летающая лаборатория 1А2 или экспериментальный боевой лазерный комплекс воздушного базирования А-60, представленный широкой публике впервые. А еще через несколько лет в рамках совместной с Минобороны РФ программы разработчики «ослепительного» лазерного комплекса установили его на борт новой машины — переоборудованного специально для этих целей на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП» военно-транспортного Ил-76МД-90А с двигателями ПС-90А и новой т.н. «стеклянной» кабиной. И совсем недавно, в феврале 2018 года, «Интерфакс» со ссылкой на «информированный источник» сообщил, что испытания на текущем этапе завершены, а будущее этого комплекса будет определять заказчик — российское Минобороны.

© russianplanes.net / Эмблема программы «Сокол-Эшелон» на борту А-60 / 1А2

На борту самолета А-60 (1А2), показанного в мае 2011 года в Таганроге, гордо красовалась эмблема с надписью «Сокол-Эшелон», на которой был изображен сокол, «оседлавший» орбиту американского спутника-фотошпиона, поражаемого молнией в цветах российского триколора. «Сокол» — это и есть тот «болт с левой резьбой», которым Москва регулярно отвечает на все хитрые многомиллиардные придумки Пентагона, постоянно расстраивая его планы на мировое господство.